Siga o Olhar Digital no Google Discover

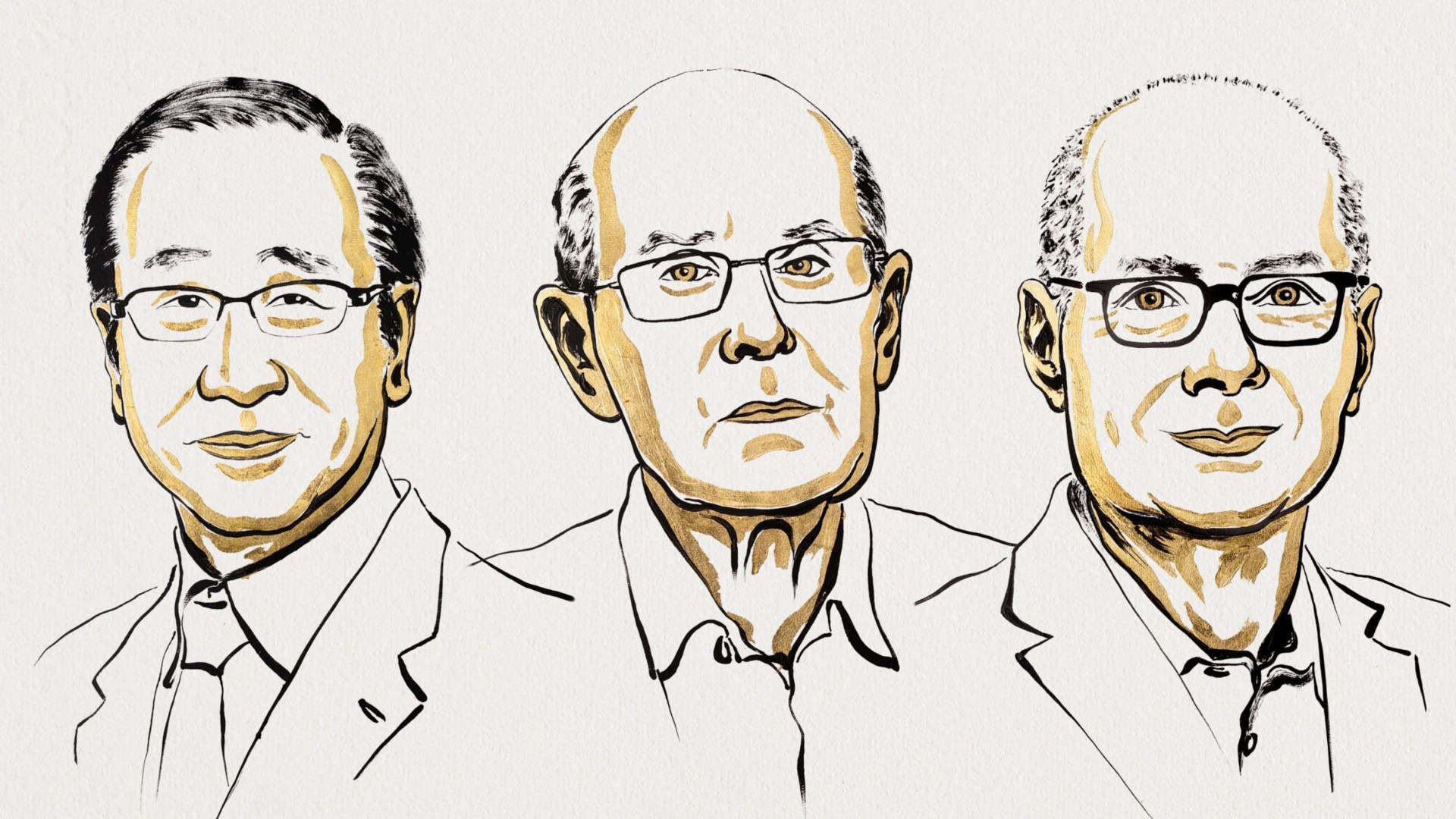

Susumu Kitagawa, da Universidade de Kyoto, Richard Robson, da Universidade de Melbourne, e Omar M. Yaghi, da Universidade da Califórnia em Berkeley, foram anunciados como os vencedores do Prêmio Nobel de Química de 2025 nesta quarta-feira (08).

Ofertas

Por: R$ 7,60

Por: R$ 21,77

Por: R$ 16,63

Por: R$ 59,95

Por: R$ 7,20

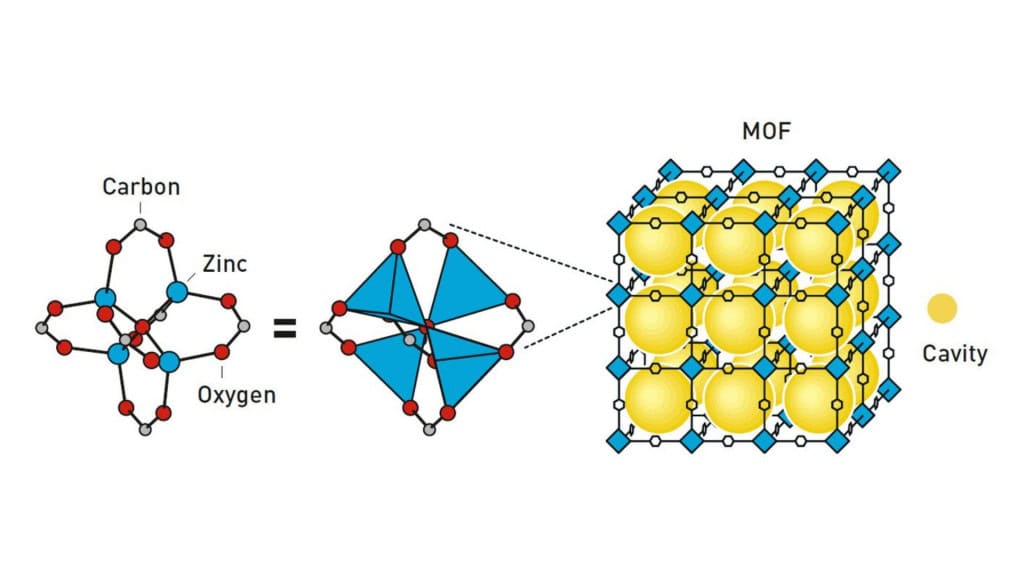

O trio é responsável pela criação das chamadas estruturas metal-orgânicas (MOFs), uma nova arquitetura molecular capaz de formar redes cristalinas com grandes cavidades internas.

Essas estruturas já se mostraram úteis em tarefas como coletar água do ar do deserto, extrair poluentes da água, capturar dióxido de carbono e armazenar hidrogênio.

Nobel de 2025: Novos espaços para a química

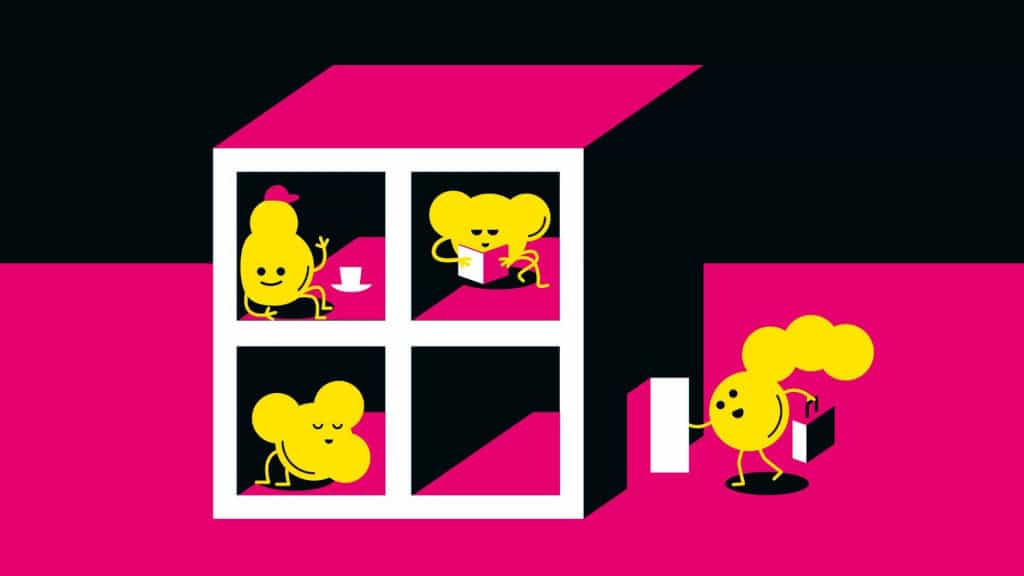

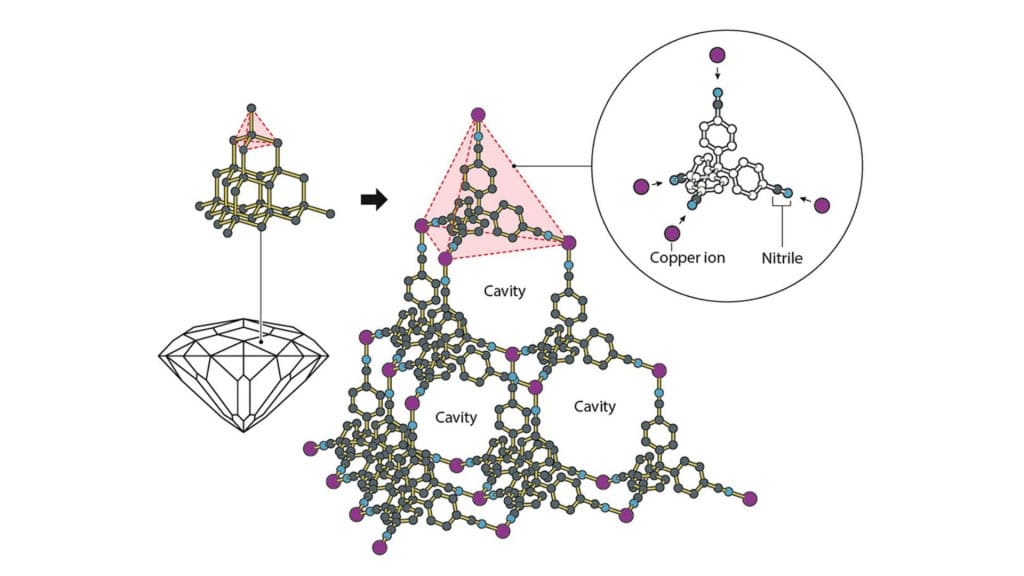

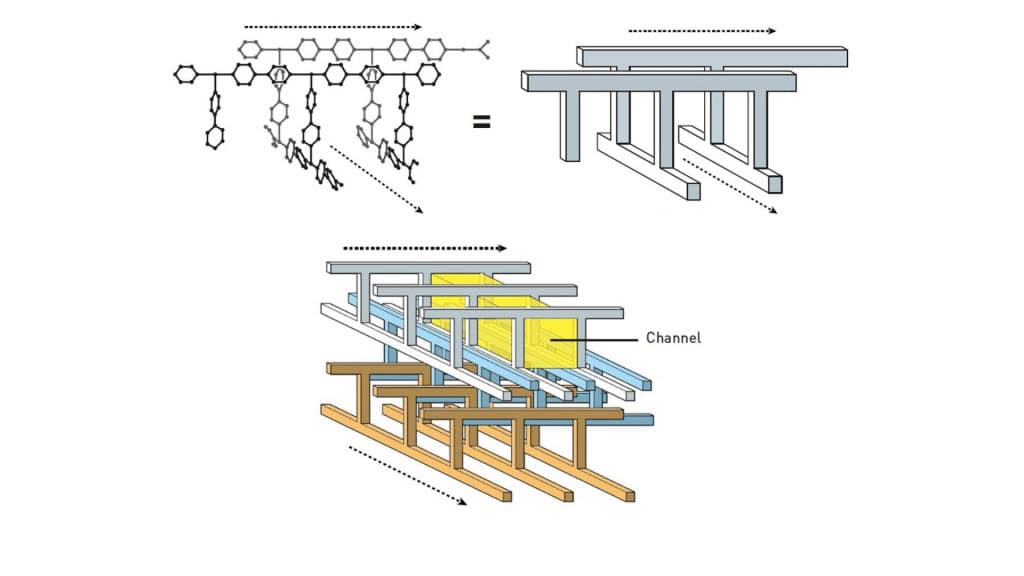

As estruturas metal-orgânicas, conhecidas pela sigla MOFs, funcionam como verdadeiros “andaimes” em escala atômica. Nelas, íons metálicos atuam como pontos de ligação, conectados por moléculas orgânicas que formam redes regulares.

O resultado são cristais cheios de cavidades internas, espaços que permitem a entrada, retenção e saída de outras moléculas.

Em outras palavras, é como se a química tivesse ganhado apartamentos feitos sob medida para hospedar diferentes hóspedes – água, gases ou compostos tóxicos.

Alguns desses materiais se comportam como “pulmões”, capazes de respirar moléculas ao expandir e contrair sua estrutura.

Em relação a materiais porosos tradicionais, como as zeólitas, os MOFs oferecem muito mais flexibilidade, maior área interna e versatilidade inédita para usos práticos.

O pioneirismo de Richard Robson

O primeiro passo para transformar a ideia em realidade veio de Richard Robson, professor da Universidade de Melbourne, na Austrália.

Inspirado em modelos de bolas e varetas usados em aulas de química, ele se perguntou se seria possível usar as propriedades naturais dos átomos para formar estruturas maiores e previsíveis.

Em 1989, combinou íons de cobre a uma molécula de quatro “braços”, cada ponta equipada com grupos químicos atraídos pelo metal. O resultado surpreendeu: em vez de um amontoado desordenado, como se esperava, surgiu um cristal regular e espaçoso, repleto de cavidades internas.

Era como um diamante cheio de salas vazias. Embora instáveis e frágeis, essas construções abriram caminho para uma nova forma de pensar a química de materiais.

A consolidação de Susumu Kitagawa

Na década de 1990, o pesquisador japonês Susumu Kitagawa, da Universidade de Kioto, no Japão, deu o passo seguinte ao demonstrar que as estruturas porosas podiam ser estáveis e funcionais.

Em 1997, ele criou materiais capazes de absorver e liberar gases como metano, nitrogênio e oxigênio sem perder a forma. Isso mostrou que as MOFs poderiam atuar como reservatórios moleculares.

Pouco depois, propôs o conceito de “cristais porosos flexíveis”, que se expandem ou contraem conforme absorvem ou liberam substâncias, quase como se respirassem.

Kitagawa guiava sua pesquisa por uma filosofia pessoal: enxergar “a utilidade do inútil”. Isto é, perceber o potencial de materiais que, à primeira vista, pareciam não ter aplicação prática.

O ‘pulo do gato’ de Omar Yaghi

O químico jordaniano-americano Omar Yaghi, da Universidade da Califórnia (EUA), foi o responsável por consolidar definitivamente o campo no fim dos anos 1990 e início dos 2000.

Em 1995, ele cunhou o termo “metal–organic framework”. Quatro anos depois, apresentou o MOF-5, estrutura estável mesmo quando aquecida a 300 °C.

O material tinha uma área interna imensa: alguns gramas eram suficientes para cobrir o equivalente a um campo de futebol.

Yaghi também introduziu a noção de síntese reticular, que consiste em planejar as ligações como peças de Lego, criando famílias inteiras de estruturas com diferentes propriedades. Foi sob sua liderança que os MOFs ganharam aplicações concretas.

Leia mais:

- Nobel de Física 2025 vai para trio que trouxe mundo quântico para o real

- Nobel de Medicina 2025 vai para descobertas sobre ‘freio’ do sistema imune

- Como os cientistas estudam a composição química de asteroides e cometas?

- O que é metanol? Entenda por que é perigoso e se é possível identificá-lo em bebidas alcoólicas

Da teoria ao impacto prático

Com as contribuições de Robson, Kitagawa e Yaghi, os MOFs passaram rapidamente do campo experimental para aplicações reais. Atualmente, eles são vistos como ferramentas promissoras contra alguns dos maiores desafios globais.

Na área ambiental, por exemplo, podem capturar dióxido de carbono da atmosfera ou separar poluentes persistentes da água, como os compostos PFAS (substâncias per e polifluoroalquil). Também já foram usados para decompor antibióticos em efluentes e para armazenar gases tóxicos de forma segura.

No setor energético, oferecem alternativas para o armazenamento de hidrogênio e metano, fundamentais em transições para combustíveis mais limpos.

Já no campo da saúde e da tecnologia, aparecem em pesquisas de liberação controlada de medicamentos, sensores e catálise. Há ainda usos curiosos, como prolongar a vida útil de frutas ao reter o etileno, que acelera o amadurecimento.

Até o momento, dezenas de milhares de MOFs já foram sintetizados em laboratórios pelo mundo, cada um com propriedades específicas para diferentes finalidades.

O comitê do Nobel destacou que essas arquiteturas abrem “oportunidades inéditas para materiais sob medida com novas funções”. E reforçou que a química ganhou, literalmente, novos espaços para atuar.

(Essa matéria usou informações do Prêmio Nobel – aqui, aqui e aqui.)